Par François Rehulka, Sophie Germain, Éva Jaillon et Weiyu Wang

17/11/2025

Temps de lecture : 12 min

À l’échelle mondiale, environ 80 % des marchandises sont transportées par la mer : sans ports performants et zones industrialo-portuaires (ZIP) attractives, pas de commerce extérieur compétitif.

Du point de vue du climat, l’enjeu est également majeur.

En France, l’économie maritime pèse environ 1,5 % du PIB et mobilise près de 525 000 emplois (chiffres 2019), tandis que nos grands ports traitent des dizaines de millions de tonnes de vracs et de conteneurs chaque année.

Vue aérienne du port du Havre et de la centrale thermique d'EDF. Crédit photo : Marc Didier / PWP.

Transcription

Vue aérienne du port du Havre et de la centrale thermique d'EDF. Crédit photo : Marc Didier / PWP.

Zones industrialo-portuaires : de quoi parle-t-on ?

En France, les principales ZIP se situent à Dunkerque, Le Havre, Fos-sur-Mer et Nantes-Saint-Nazaire. Elles concentrent une part majeure de l’activité industrielle et énergétique nationale, tout en jouant un rôle clé dans les échanges commerciaux européens.

Ce sont des territoires où se rencontrent - au bord de mer ou le long des grands fleuves – des infrastructures portuaires, des plateformes logistiques et de grands sites industriels (chimie, sidérurgie, énergie).

Ce sont donc des écosystèmes complets : elles reçoivent les matières premières par navires, les transforment sur place, puis redistribuent produits et composants par mer, rail, route ou voie d’eau.

Actrices du secteur industriel, qui représentait en 2021 près de 18 % des émissions nationales de gaz à effet de serre, les émissions des ZIP se concentrent en grande partie dans quelques bassins très intensifs en énergie.

Dunkerque, par exemple, émettait autour de 13–16 MtCO₂/an selon des rapports récents, soit environ 20–21 % des émissions industrielles françaises, tandis que le golfe de Fos-Étang de Berre concentre à lui seul près d’un quart des émissions industrielles (≈ 18 MtCO₂ en 2025 sur le périmètre SYRIUS-PIICTO).

De fait, les deux premières ZIP lauréates du dispositif Zones Industrielles Bas-Carbone (ZIBaC), Dunkerque et Fos-sur-Mer, "représentent à elles seules près de la moitié" des émissions industrielles du pays : c’est donc là que se joue une part décisive de la décarbonation française.

Engager la transition pour gagner des parts de marché

Bonne nouvelle : la décarbonation des ZIP constitue un accélérateur économique.

D’un côté, la filière française a présenté en mai 2025 un Plan Stratégique de Décarbonation du Maritime (PSDM) qui aligne armateurs, chantiers et ports autour d’une trajectoire claire : baisse de l’intensité carbone des navires, montée des carburants de transition et des solutions d’efficacité, et ports multi-énergies prêts pour l’avitaillement (approvisionnement des navires en carburant et en fournitures) bas carbone.

De l’autre, l’ADEME et France 2030 structurent et financent la transformation des bassins industriels via le programme ZIBaC : après une première phase d’étude, la phase 2 (2025-2028) accompagne désormais 11 zones prioritaires, dont 6 ZIP, pour passer des scénarios aux décisions et aux investissements (gouvernance, projets structurants, plans de financement).

À l’échelle européenne, enfin, l’AFIR (règlement sur les infrastructures de carburants alternatifs) rend obligatoire l’alimentation électrique à quai d’ici 2030 dans les ports situés sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T), ce qui pousse aussi les ZIP à s’équiper rapidement. Ensemble, ces leviers transforment les ZIP en hubs d’énergies décarbonées, en vitrines d’écologie industrielle et en aimants à projets et emplois industriels.

En quoi est-ce déterminant ? Parce qu’un port et sa ZIP qui réduisent leurs émissions et sécurisent leur approvisionnement énergétique attirent des trafics, des usines et des chaînes d’approvisionnement soucieuses de leur empreinte. Si le critère économique reste central dans les décisions d’implantation et de logistique, le critère environnemental prend une importance croissante.

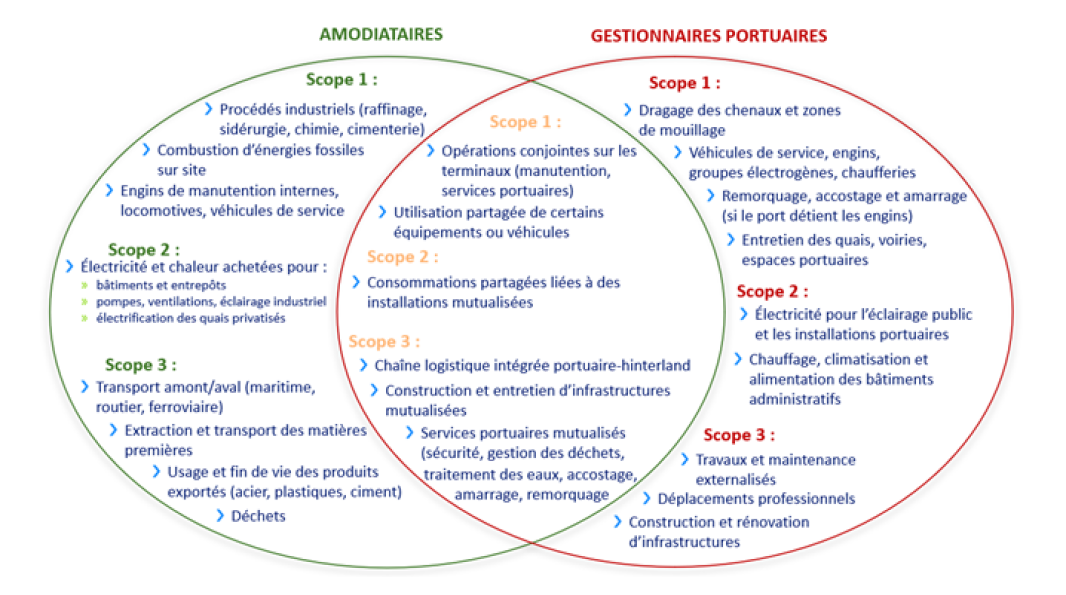

Deux bilans pour un même territoire : la complexité carbone des ZIP

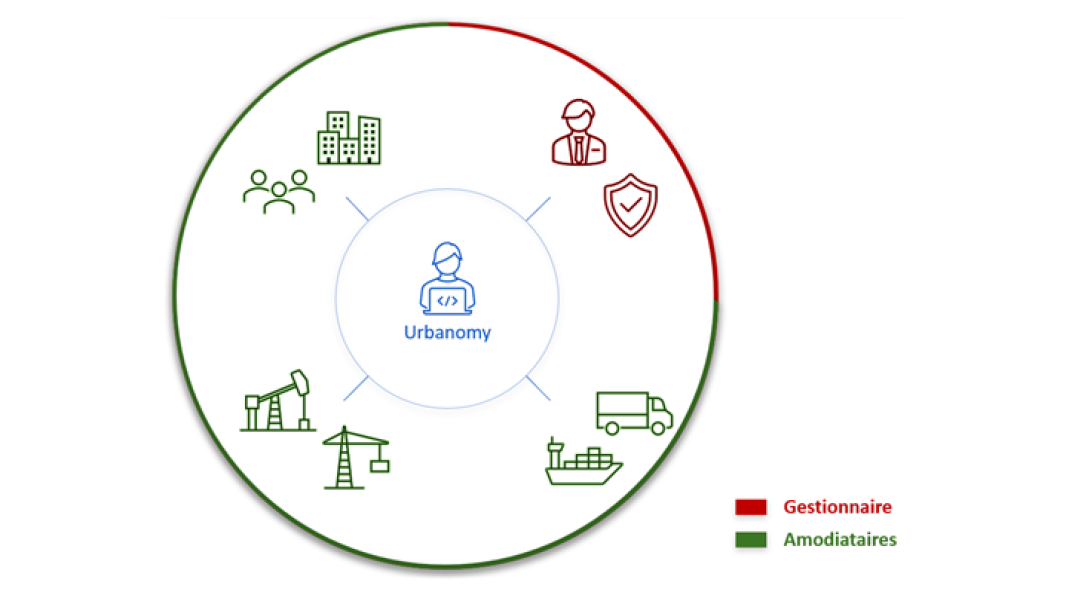

La diversité des acteurs présents au sein d’une ZIP rend cependant particulièrement difficile la lecture de son empreinte carbone.

Les émissions se répartissent entre le gestionnaire portuaire, responsable des infrastructures communes (quais, chenaux, routes internes, éclairage, bâtiments administratifs), et les amodiataires, c’est-à-dire les entreprises industrielles et logistiques implantées sur le domaine portuaire.

Les amodiataires portent néanmoins la très grande majorité des émissions. Ils regroupent parfois les activités intensives en énergie : pétrochimie (comme à Fos-sur-Mer ou Anvers, en Belgique), sidérurgie (Dunkerque), cimenterie, terminaux énergétiques ainsi que les acteurs du transport et de la manutention. Certaines sont plus hybrides, tandis que d’autres cohabitent carrément avec des zones urbaines : c’est le cas au Havre, en France, ou à Boston, aux États-Unis.

Leurs émissions couvrent l’ensemble des scopes ou périmètres d’émissions de gaz à effet de serre : procédés industriels et engins internes (scope 1), achats d’électricité et de chaleur (scope 2), et surtout les émissions en amont et en aval de la chaîne logistique (scope 3).

Le gestionnaire portuaire représente une part plus réduite mais identifiable : dragage des chenaux, fonctionnement des bâtiments et de la flotte portuaire, éclairage des quais, ainsi que les opérations quotidiennes de remorquage, d’accostage, d’amarrage et de manutention des navires.

Bilan Carbone® d’une Zone Industrialo-Portuaire.

Transcription

Bilan Carbone® d’une Zone Industrialo-Portuaire.

Cette distinction complique considérablement l’évaluation du Bilan Carbone® global d’une ZIP.

En effet, là où le gestionnaire dispose d’un périmètre clair et limité, les amodiataires forment une mosaïque d’acteurs indépendants, aux activités, méthodes et périmètres de comptabilisation très variés. Cette fragmentation rend difficile la consolidation des données et la mise en cohérence des démarches.

Si certains industriels engagent déjà leurs propres initiatives bas carbone, leur impact reste limité sans une vision commune. La décarbonation portuaire doit donc conjuguer deux niveaux d’action : réduire les émissions propres du port et instaurer une dynamique collective de transformation avec ses occupants.

Transition énergétique, logistique et synergies interentreprises : trois leviers de décarbonation

Décarboner une ZIP suppose d’agir simultanément sur trois champs d’action : transition énergétique, transition logistique et synergies interentreprises, en couvrant les scopes 1,2 et 3 et en clarifiant les responsabilités. Autrement dit : au gestionnaire de port la planification, l’aménagement et les infrastructures ; aux amodiataires la transformation de leurs procédés, de leurs flottes et de leurs chaînes d’approvisionnement.

Sur le versant énergétique, l’électrification est un levier transversal qu’il est important d’étudier : par exemple, dans les ports européens équipés d’installations d’alimentation électrique à quai (Onshore Power Supply ou OPS), jusqu’à 98 % de réduction des émissions locales peuvent être atteintes pour les navires à quai, et plus de 6 à 13 TWh/an seront nécessaires pour répondre à la demande des ports de l’UE d’ici 2030.

Côté logistique, la priorité est de massifier et de brancher : augmenter la part des modes ferroviaire et fluvial pour les pré / post-acheminements, déployer l’OPS, pour une alimentation électrique des navires à quai, améliorer la productivité et la fiabilité opérationnelle afin de réduire les temps d’escale et les trajets à vide.

Le transport routier, qui restera nécessaire, doit accélérer son électrification pour réduire ses émissions : l’électrification des trajets régionaux (retour au dépôt) progresse, tandis que le transport lourd longue distance requiert encore des solutions intermédiaires, telles que l’utilisation de carburants alternatifs, et l’optimisation des schémas d’acheminement.

Mais il faut également compter avec le développement croissant du marché des poids lourds électriques, avec déjà des annonces de modèles avec 1,2 MWh d’autonomie (contre 600 kWh aujourd’hui) et des solutions de recharge haute puissance.

La R&D d’EDF, au sein de son Laboratoire Mobilité Électrique, teste d’ailleurs déjà des bornes de recharge de 400 kW et très prochainement de 1,2 MW, faisant de l’électrification du transport lourd une réalité dans un futur proche.

Test de bornes à recharge rapide pour poids lourds au Laboratoire Mobilité Électrique de la R&D d’EDF, sur le site des Renardières (Seine-et-Marne). Crédit photo : MAN Truck & Bus.

Transcription

Test de bornes à recharge rapide pour poids lourds au Laboratoire Mobilité Électrique de la R&D d’EDF, sur le site des Renardières (Seine-et-Marne). Crédit photo : MAN Truck & Bus.

À quai, l’électrification des escales par l’OPS est un levier majeur et désormais un impératif réglementaire : à compter du 1er janvier 2030, les porte conteneurs et navires à passagers devront se connecter à une solution OPS dans les ports couverts par l’AFIR, obligation portée côté navires par le règlement FuelEU Maritime.

Enfin, les synergies interentreprises font passer la ZIP d’un assemblage de sites à un écosystème : mutualiser des infrastructures (postes HT, stations de recharge, OPS, terminaux fer / fluvial, quais partagés), créer des services collectifs (maintenance, parkings poids lourds équipés) et organiser des boucles matière-énergie, avec le réemploi de CO2 capté, la méthanisation de biodéchets, les échanges d’eau industrielle et de vapeur ou encore le raccordement à des réseaux de chaleur locaux pour valoriser la chaleur fatale produite sur la zone.

À Dunkerque, la démarche EPIFLEX portée par EDF et ses filiales illustre cette logique : la mutualisation et le partage de chaleur fatale pourraient valoriser ~1,3 TWh / an et éviter ~43 ktCO2 / an tout en renforçant l’attractivité industrielle.

Concertation et coconstruction : la méthodologie d’Urbanomy pour la décarbonation des ports

Urbanomy a développé une méthodologie d’accompagnement des ZIP qui vise à traduire l’ambition climatique en décisions d’investissement partagées et réalisables.

Un aspect central de l’approche Urbanomy réside dans la concertation et la coconstruction du plan d’action, avec l’ensemble des parties prenantes de la ZIP.

Autorité portuaire, industriels implantés sur la zone, exploitants logistiques (amodiataires), collectivités locales : tous sont impliqués dans des ateliers et instances de travail collaboratif tout au long du projet.

Urbanomy coordonne également la collecte et la consolidation des données (énergie, procédés, flux), étape préalable indispensable à l’établissement d’un diagnostic carbone complet de la ZIP.

Cette gouvernance partagée garantit l’adhésion de chacun aux objectifs fixés et aux solutions retenues, et facilite la coordination des efforts sur le terrain. Elle permet aussi d’aligner la transition énergétique du port avec les stratégies individuelles des acteurs en évitant les contradictions, tout en créant des synergies entre projets complémentaires.

Acteurs d’une zone industrialo-portuaire et rôle d’Urbanomy.

Transcription

Acteurs d’une zone industrialo-portuaire et rôle d’Urbanomy.

Les amodiataires étant à l’origine d’une large partie des émissions, les leviers de décarbonation devront être actionnés par des entités privées aux métiers variés (chimie, métallurgie, cimenterie, transport, entreposage…). D’où la nécessité de fédérer ces acteurs autour d’un plan d’action cohérent et partagé.

Tout commence par la définition précise du périmètre d’étude en concertation avec les acteurs locaux : il s’agit de cibler l’ensemble des activités et sources d’émissions pertinentes (industries sur site, infrastructures portuaires, flux de transport entrants et sortants, etc.) afin d’obtenir un cadre d’action clair et partagé.

Un pré-ciblage des amodiataires est donc réalisé, à partir de données collectées via des plateformes open source, et analysées à l’aide d’outils statistiques internes afin d’orienter au mieux, là encore, la collecte de données (les acteurs prioritaires dont les données seront structurantes).

Vient ensuite la collecte de données à proprement parler. Elle vise à comprendre les spécificités du territoire portuaire, ses atouts et ses contraintes. Elle permet d’appréhender son histoire, sa géographie, ses infrastructures existantes et les synergies potentielles entre acteurs, afin d’en dégager les potentiels intrinsèques et de coconstruire avec les parties prenantes une ambition commune pour la zone.

Cette collecte est réalisée de manière hybride afin de minimiser le temps que les amodiataires auront à y dédier : visites de site doublées d’entretiens physiques pour une collecte détaillée pour les sites majeurs, questionnaires et entretiens à distance pour les sites jugés en première instance comme moins prioritaires.

Cette phase de collecte est un point saillant de l’analyse car elle détermine le niveau d’incertitude (manque de données) avec laquelle travailler par la suite, et doit donc être adaptée sur mesure pour concilier précision et efficacité.

Les données sont ensuite agrégées et analysées pour établir un diagnostic multi-scopes : cartographie des postes émetteurs, des consommations, des responsabilités et des contraintes réseau / foncier avec des restitutions SIG (système d’information géographique) qui rendent visibles les gisements et les interfaces critiques.

Un portefeuille d’actions pour concevoir le port bas carbone du futur

Sur cette base, un portefeuille d’actions est défini et analysé selon trois critères : impact carbone, faisabilité technico-économique et délai de mise en œuvre.

Il s’appuie sur des leviers majeurs, tels que :

- l’électrification des procédés et des engins

- le déploiement d’énergies renouvelables et de solutions de récupération de chaleur

- la création de réseaux partagés (chaleur, froid, électricité, stockage, CO₂, hydrogène)

- l’optimisation logistique (report modal, plan de circulation, mutualisation des transports)

- et, le cas échéant, le recours raisonné aux carburants alternatifs

Les actions sont ensuite hiérarchisées en fonction de leur potentiel de réduction des émissions et de leur pertinence locale, en tenant compte des spécificités économiques et des contraintes opérationnelles de chaque acteur.

Illustration transport maritime. Crédit photo : K.D.P. / Shutterstock.

Transcription

Illustration transport maritime. Crédit photo : K.D.P. / Shutterstock.

Pour consolider cette priorisation, Urbanomy mobilise des modèles énergétiques et des outils de simulation, permettant de tester différents scénarios de transition et d’en évaluer les effets à court, moyen et long terme.

La feuille de route qui en découle est hiérarchisée et chiffrée : objectifs annuels de réduction, coûts et gains, séquence des projets, rôles des parties, indicateurs de suivi. Elle intègre les conditions de réussite ainsi qu’un dispositif de pilotage permettant de mesurer et suivre les progrès réalisés et d’ajuster la trajectoire.

Au terme de cette démarche, Urbanomy aide la ZIP à élaborer une feuille de route bas carbone claire, assortie d’un plan de mise en œuvre opérationnel, qui constitue un véritable projet de territoire fédérateur.

L'auteur

François Rehulka

François est Senior Manager Technique chez Urbanomy, où il est responsable du développement de l'expertise technique de la société et de la qualité de ses missions.

Diplômé de l'École des Mines de Nantes, il a 18 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, sur les marchés de l'énergie, la recherche sur la décarbonation, l'optimisation des systèmes énergétiques locaux, la recherche sur la décarbonation, la stratégie de développement et la gestion de projets d'innovation.

Ces articles pourraient vous intéresser

Newsletter

Loi Duplomb, prolongation de PACTE Industrie, logements bouilloires : actualités été 2025

Nos accompagnements

Décarboner votre portefeuille immobilier : cadre, méthode et retour d'expérience